Conseils et astuces pour réaliser un panorama de l’arche de la Voie lactée

Dans l’imaginaire collectif, Voie lactée rime avec été. Même s’il est beaucoup plus aisé de l’observer en saison estivale, le printemps permet une observation tout autre : l’ensemble de l’arche de notre galaxie en train de se lever. Voyons ensemble comment l’observer et la photographier, avec en bonus de nombreux conseils et astuces !

Pour commencer, observons la Voie lactée

Revenons tout d’abord sur les bases d’observation du ciel.

La Voie lactée est notre galaxie, qui se présente sous la forme d’un gigantesque disque d’environ 200 milliards d’étoiles. Le Soleil est situé plutôt en périphérie du disque, que nous observons par la tranche. Nous le voyons alors comme une trainée blanchâtre qui traverse le ciel.

Au printemps, et en fin de nuit, les constellations de l’été commencent à se lever, et l’on peut donc observer la Voie lactée toute entière (du moins la partie habituellement visible en été) posée sur l’horizon. Il faut viser un court laps de temps, où cette dernière est suffisamment haute dans le ciel, afin de ne pas être gêné par la pollution lumineuse et les autres perturbations atmosphériques. Le tout, en gardant un ciel suffisamment noir, donc, avant le début de l’aurore. Au mois de mai, cette observation est possible entre 3h et 4h du matin. Pensez, comme pour tous les types d’observations du ciel profond, que la présence de la Lune est rédhibitoire. Choisissez également un site dénué de pollution lumineuse, et avec un bel avant-plan tel qu’un château, un moulin, une montagne…

Capturer l’arche de la Voie lactée, oui… mais comment ?

Pour pouvoir capturer toute l’arche de la Voie lactée, une seule solution s’offre à nous : le panorama. En effet, même avec un objectif ultra grand angle, il est impossible de la cadrer entièrement sur une photo unique.

Tout d’abord, sachez que même si vous n’êtes équipé que d’un smartphone, il est tout à fait possible de réussir cette prise de vue. Vous pouvez vous baser sur la technique expliquée précédemment pour la prise de vue, et appliquer les conseils suivants pour obtenir le panorama.

La mission est en réalité assez simple. Il suffit de prendre une série de photos se chevauchant plus ou moins, afin de couvrir tout le ciel (et le paysage) entre le sud et le nord, puis d’assembler toutes ces images à l’aide d’un logiciel.

Zoom sur… l’optique de l’appareil

Pour la prise de vue, vous aurez obligatoirement besoin d’un trépied. Si vous disposez d’une petite monture équatoriale, vous pouvez l’utiliser. L’assemblage sera cependant plus complexe, puisqu’il vous faudra également faire des poses sans suivi pour avoir un avant-plan net.

Pour l’appareil, un boîtier reflex ou hybride est idéal, mais de nombreux appareils peuvent faire l’affaire, à condition de pouvoir photographier en mode manuel et en mode RAW (c’est-à-dire sans compression JPEG. Reportez-vous à la notice de votre appareil).

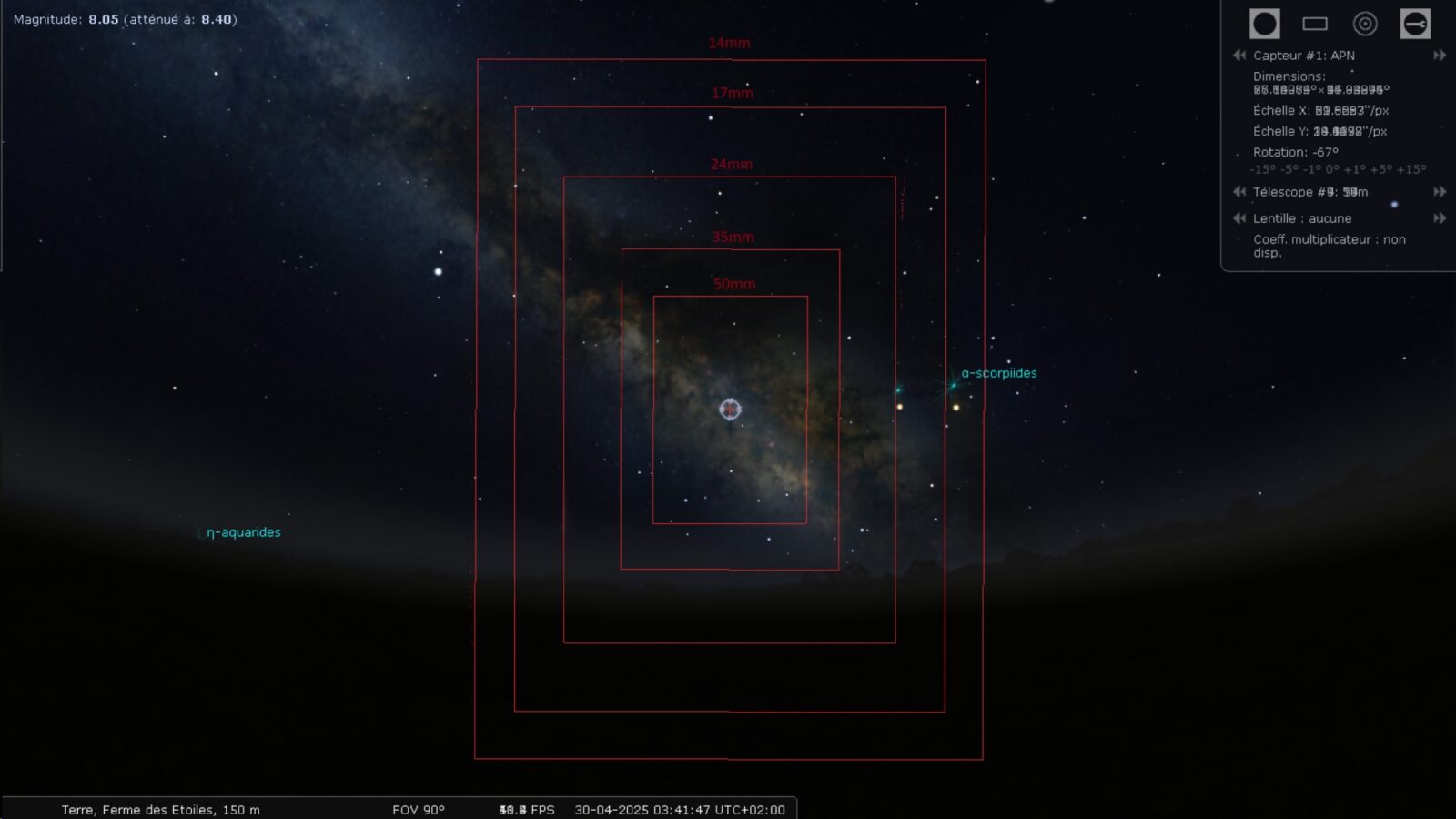

Pour le choix de la focale, c’est-à-dire le « zoom » de l’appareil, visez plutôt une valeur courte. Une longue focale va rallonger considérablement le temps de prise de vue et de traitement. Elle aura par contre l’avantage d’offrir plus de détails, mais ce n’est pas forcément le but recherché ici.

Sur un capteur APS-C, une focale aux alentours de 18mm est un bon choix, et l’on dispose en général de ce type d’optique de base avec l’appareil. Un objectif plus qualitatif est toujours bon à prendre, mais pas indispensable. Évitez les objectifs fish-eyes, qui provoquent une déformation élevée et compliqueront, voire empêcheront, l’assemblage du panorama.

Pour ce qui est de l’ouverture, il s’agit de trouver le meilleur rapport entre qualité d’image et luminosité. Sur les optiques plutôt « entrée de gamme », l’image laisse un peu à désirer à pleine ouverture (en général f/3.5 sur l’objectif de kit par exemple). Vous pouvez fermer légèrement le diaphragme pour améliorer la qualité de l’image, mais cela se fera au détriment de la luminosité, et la Voie lactée sera plus difficile à faire ressortir. Si votre objectif est plus qualitatif, n’hésitez pas à l’utiliser à pleine ouverture.

L’un des avantages du panorama réside dans le fait que, les photos se recouvrant les unes avec les autres, les parties périphériques de chaque image seront masquées. Ainsi, les défauts optiques que l’on trouve généralement dans les coins seront moins visibles, voire éliminés.

Une fois le matériel choisi, la première étape est de réaliser la mise au point.

Pour cela, impossible d’utiliser l’autofocus. Passez en mode mise au point manuelle, visez une étoile brillante à l’aide de l’écran arrière (n’hésitez pas à zoomer le plus possible sur l’image avec la petite loupe), et tourner la molette de mise au point de façon à ce que l’étoile apparaisse la plus petite possible. Vous pouvez également utiliser une lumière très lointaine si vous ne voyez pas d’étoiles sur l’écran arrière.

Un exemple via Stellarium de cadrage en fonction de la focale utilisée, sur capteur APS-C

Avant la prise de vue quelques réglages s’imposent

Concernant le temps de pose, celui-ci va dépendre de votre focale. Plus celle-ci sera courte, et plus vous pourrez poser longtemps avant d’apercevoir le mouvement des étoiles. Pour un exemple de 18mm sur APS-C, un temps de pose de l’ordre de 10 secondes est une bonne base, à affiner ensuite sur le terrain.

Gardez également à l’esprit qu’un léger filé d’étoiles ne sera pas trop visible sur la photo finale. Comme elle sera le résultat d’un assemblage d’une succession d’images, à moins de zoomer fortement, les étoiles vues « de loin » sembleront ponctuelles. Si votre objectif n’est pas très lumineux, n’hésitez pas à augmenter un peu la durée d’exposition : mieux vaut une photo légèrement floue qu’une photo complètement ratée. Le retardateur (ou une télécommande) est également un bon allié, afin d’éviter de faire trembler l’appareil en appuyant sur le déclencheur.

Pour finir, concernant la sensibilité ISO, n’hésitez pas à monter à 1600, voire 3200 au besoin. Les boitiers récents le supportent bien et les logiciels de traitement sont devenus très performants sur la gestion du bruit. Pour rappel, le bruit est une fluctuation parasite ou une dégradation que subit l’image, de l’instant de son acquisition jusqu’à son enregistrement. Pour les plus courageux, nous verrons en fin d’article, un petit conseil supplémentaire, permettant justement de le réduire.

Ensuite, ne touchez plus à ces paramètres, afin de garder la même exposition sur toutes les images.

Le moment tant attendu est arrivé… photographier la Voie lactée

Maintenant, il vous reste à réaliser toute la série d’images. Un recouvrement de l’ordre de 30% est un bon ordre de grandeur, les logiciels pourront ainsi bien aligner les différentes images.

Commencez votre série en partant de l’un des coins de votre image finale. Prenez toujours un peu de marge et incluez une partie qui ne vous intéresse pas forcément. Lors de l’assemblage l’image finale est parfois déformée, il faut alors rogner les zones manquantes, et avoir cadré plus large que nécessaire se révèle alors très utile.

Réalisez votre première photo, assurez-vous qu’elle soit bien nette, puis décaler légèrement votre appareil de façon horizontale pour passer à la photo suivante, en prenant un point de repère. Par exemple, une étoile se trouvant à gauche de votre première image doit se retrouver à droite de la seconde. Une fois votre deuxième image enregistrée, continuez cette procédure.

Lorsque vous aurez fini votre première « ligne » d’images, orientez cette fois-ci votre appareil légèrement plus vers le haut, tout en conservant un recouvrement par rapport à l’image précédente. Puis, réalisez une seconde ligne d’images. Répétez l’opération jusqu’à avoir couvert l’entièreté de la Voie lactée. Restez bien concentré, rien de pire que de se rendre compte, une fois de retour à la maison, qu’il manque une partie du ciel !

Pensez aussi à prendre une portion de ciel plus haute que la Voie lactée. Cela permettra de bien mettre celle-ci en valeur, et de ne pas l’avoir collé au bord supérieur de l’image finale.

N’hésitez pas à prendre le temps pour bien photographier votre paysage. Le ciel tout seul a peu d’intérêt dans ce genre d’image.

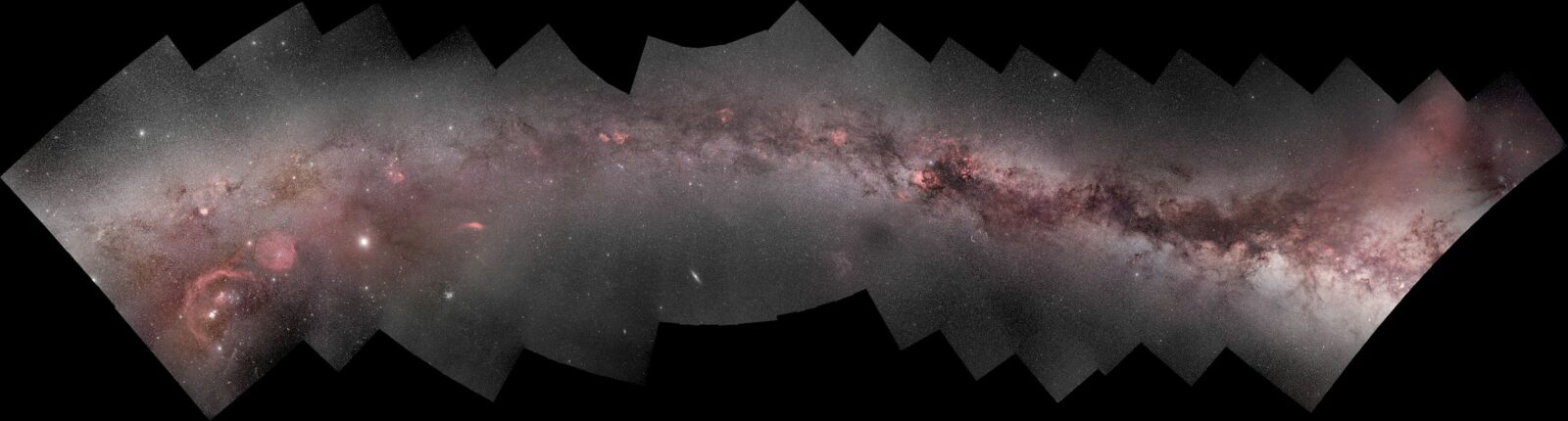

Un exemple de panorama de l'arche de la Voie lactée où l’on distingue bien les différentes images qui se chevauchent

© s58y, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Dernière étape, le traitement des images

Des étoiles plein les yeux… vous voilà rentré chez vous. Mais la nuit n’est pas encore terminée… maintenant, place au traitement. Un logiciel comme Lightroom est idéal pour l’opération, mais des alternatives libres de droit comme Darktable fonctionnent parfaitement. Il faudra alors un deuxième logiciel pour l’assemblage du panorama. Microsoft ICE marche très bien, il est cependant un peu difficile à trouver en ligne. Hugin est une autre alternative, légèrement plus compliquée à prendre en main.

Commencez par appliquer un profil de correction à vos images, cela permettra de corriger le vignettage (l’assombrissement dans les coins), et les éventuelles distorsions. Cela se fait généralement en deux clics, le logiciel reconnaissant tout seul le modèle d’appareil et d’objectif utilisé.

Vous pouvez appliquer un traitement de base à vos photos, mais il est impératif d’appliquer exactement le même à toutes les images. Vérifiez notamment qu’elles aient toutes la même exposition (ce qui doit être le cas puisque vous ne l’avez pas modifié pendant la prise de vue), et la même balance des blancs.

Pour l’assemblage du panorama, et si vous utilisez Lightroom, sélectionnez toutes vos images, faites un clic droit, cliquez sur « fusionner les images », puis « panorama ». Testez ensuite les différentes méthodes de projection pour obtenir l’image qui vous plaît le plus.

Si vous utilisez Darktable, exportez toutes vos images dans un format non compressé (png par exemple), puis chargez-les dans votre logiciel de panorama. Vous pourrez ensuite recharger l’image finale dans Darktable pour effectuer les derniers réglages.

À ce stade, vous devriez avoir une magnifique arche de Voie lactée se levant en milieu de nuit !

Et comme promis, un petit bonus…:

Comment réduire le bruit ? Il est possible d’appliquer la technique du stacking. Pour cela, prenez plusieurs fois la même photo pour chaque tuile du panorama. Une dizaine de prises est une bonne pratique. Veillez tout de même à disposer de suffisamment de temps pour appliquer la même technique à l’entièreté des images.

En les empilant, vous pourrez ainsi lisser le bruit numérique et le réduire. Vous pouvez réaliser cette opération avec le logiciel Sequator. Celui-ci est très simple d’usage, et a l’avantage de permettre d’empiler des images qui présentent un avant-plan, sans que celui-ci devienne flou.

Il suffit de charger sa série d’images, de spécifier, au besoin, les parties de paysage de votre image, et de lancer l’opération. Le logiciel se charge ensuite, tout seul, d’aligner la portion de ciel des différentes images, tout en gardant un avant-plan net.

Pour vous aider, voici un tutoriel d’utilisation de cet outil.